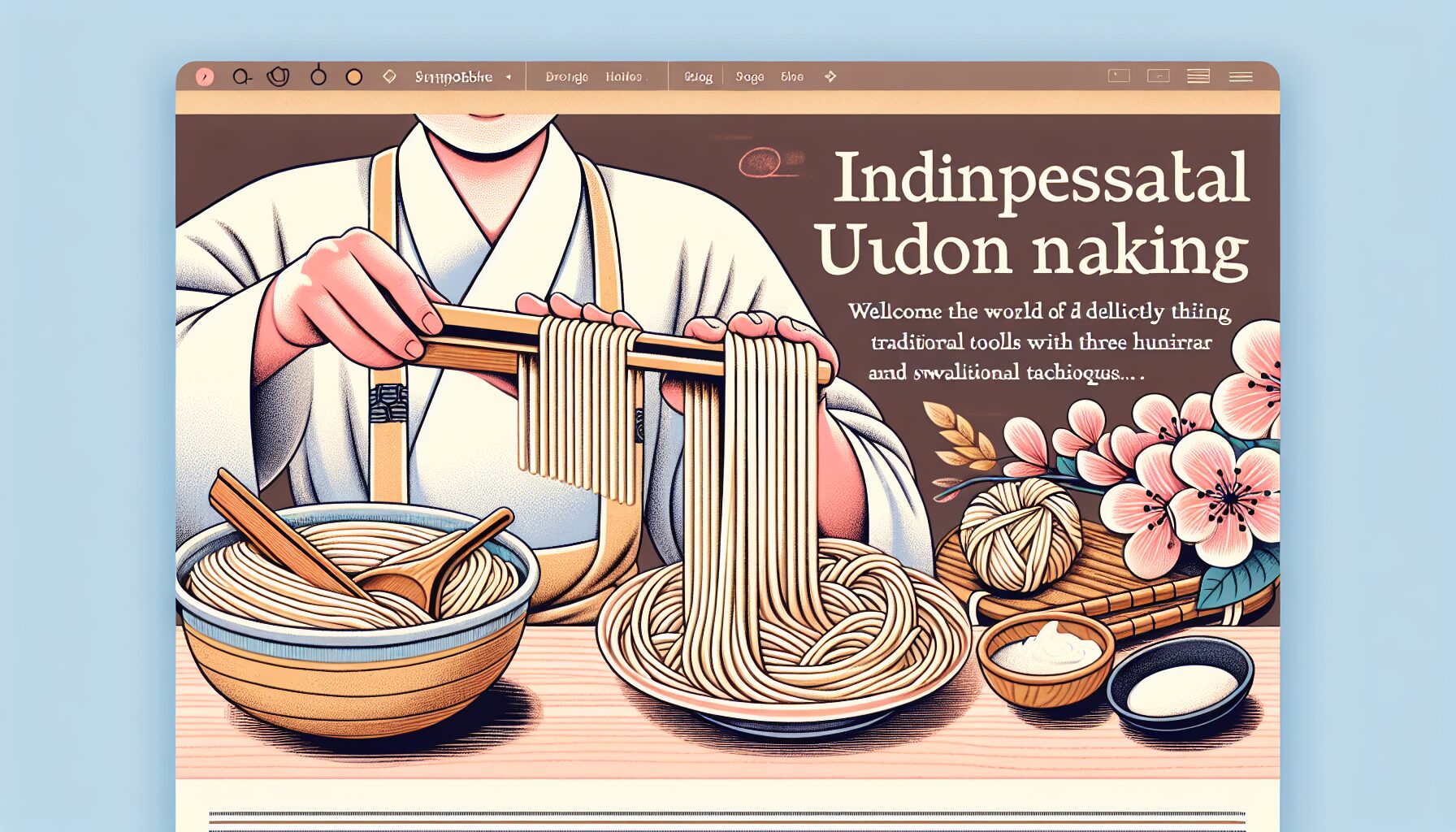

稲庭うどん作りに欠かせない道具たち

伝統の技が生み出す極細麺の世界へようこそ。稲庭うどんは三百年の歴史を持つ秋田県の誇る伝統食ですが、その繊細な美しさと喉越しの良さは、職人の技術だけでなく、適切な道具選びにも秘密があります。自宅で本格的な稲庭うどんづくりに挑戦したいと思ったとき、まず揃えるべき道具について詳しくご紹介します。

基本の三種の神器

稲庭うどん作りを始めるなら、まず押さえておきたい三つの必須アイテムがあります。これらは製麺の基本となる道具で、品質によって出来上がりに大きな差が生まれます。

1. 製麺台(こね台):良質な木製の台が理想的です。特に檜(ひのき)や杉でできた板は、適度な弾力性があり、生地がくっつきにくいという特徴があります。サイズは60cm×45cm程度が家庭用として扱いやすいでしょう。プロの職人は90cm四方の大型製麺台を使用しますが、初心者は小ぶりなサイズから始めるのがおすすめです。

2. 麺棒(めんぼう):稲庭うどんの命とも言える極細の麺を均一に伸ばすための重要な道具です。直径3〜5cm、長さ60〜90cmの木製麺棒が一般的です。材質は桐や檜が多く、重さは700g〜1kg程度のものが扱いやすいでしょう。秋田の老舗製麺所では、職人によって好みの太さや重さが異なり、長年使い込んだ麺棒は宝物のように大切にされています。

3. 包丁(麺切り包丁):均一な太さの麺を切るための専用包丁です。一般的な三徳包丁でも代用できますが、本格的に取り組むなら「麺切り包丁」が理想的です。刃渡り20〜30cm、重さ400〜600gの幅広の包丁が、均一な太さの麺を切るのに適しています。

より本格的な製麺を目指すための道具

基本の三種に加えて、さらに本格的な稲庭うどん作りを目指すなら、以下の道具も検討してみましょう。

– 粉ふるい:小麦粉をふるうことで空気を含ませ、なめらかな生地作りに貢献します。目の細かい18〜20メッシュのものが適しています。

– 計量器具:稲庭うどんは材料の配合比率が重要です。デジタルスケールがあると、小麦粉や塩、水の量を正確に測れます。

– 打ち粉用の布袋:打ち粉を均一にまぶすための小さな布袋。手作りも可能ですが、100円ショップなどでも販売されています。

– 麺帯巻き棒:伸ばした生地を巻き取るための細い棒です。直径1cm程度の竹や木製の棒で代用可能です。

– 干し台:稲庭うどんの特徴である「二度干し」のために必要な道具。家庭では洗濯用の物干し竿や専用の麺干し器で代用できます。

プロも使う道具へのこだわり

秋田県の稲庭うどん職人へのインタビューによると、道具への愛着は特別なものがあります。三代目佐藤製麺所の佐藤さんは「50年使い続けている麺棒は、手の形に馴染み、生地の状態が手に伝わってくる」と語ります。実際、長年使い込んだ道具は油分が染み込み、生地がくっつきにくくなるという利点もあります。

初心者の方は、まず基本の三種の神器から始め、徐々に道具を揃えていくことをおすすめします。稲庭うどん作りの道具は一生物になる可能性もあるため、良質なものを選ぶことが、美味しいうどん作りの第一歩となるでしょう。

伝統の技を支える基本の製麺道具 – 麺棒と包丁の選び方

麺棒(めんぼう)選びのポイント

稲庭うどんの極細さと独特の食感を生み出すには、適切な麺棒の選択が欠かせません。伝統的な稲庭うどん職人は、麺棒一つにも深いこだわりを持っています。家庭での製麺に挑戦する場合も、正しい道具選びが成功への第一歩です。

麺棒には主に「太麺棒」と「細麺棒」の2種類が必要となります。太麺棒は直径約3〜4cm、長さ90cm前後のものが一般的で、生地の打ち始めから中盤までの延ばし作業に使用します。材質は重量感のある木材が理想的で、秋田県の職人が愛用するのは樫(かし)や桐の麺棒です。

「稲庭うどんに適した麺棒は、持った時の重みと手に伝わる生地の状態が感じられるものです」と、秋田県湯沢市の老舗製麺所「佐藤養助」の職人・高橋さんは語ります。

細麺棒は直径1.5〜2cm、長さ60〜70cmほどで、生地を極細に仕上げる最終工程で使用します。この段階では軽さと操作性が重要になるため、桧や竹製のものが適しています。

製麺用包丁の選定基準

稲庭うどん製作の仕上げを担う包丁選びも重要です。一般的な料理包丁とは異なり、製麺専用の包丁には以下の特徴があります:

– 刃渡り:18〜21cm程度の長さが理想的

– 刃の厚み:薄めの刃で、切り口がきれいに仕上がるもの

– 重量:400〜500g程度の適度な重みがあるもの

– 素材:高炭素鋼や青鋼など切れ味の持続する素材

特に注目すべきは刃の形状です。稲庭うどん専用の包丁は「麺切り包丁」とも呼ばれ、刃先がやや反り上がった形状をしています。この形状により、製麺台に対して垂直に切り下ろすことができ、極細麺の均一な太さを実現します。

国内製麺道具メーカーの調査によると、プロの稲庭うどん職人の92%が手作りの専用包丁を使用しているというデータもあります。家庭用としては、堺や関の刃物メーカーが製造する麺切り包丁(15,000円〜30,000円程度)がおすすめです。

製麺台と向き合う姿勢

麺棒と包丁を最大限に活かすためには、適切な製麺台の選択も重要です。稲庭うどん製作には、幅60cm×奥行45cm以上の作業スペースが必要です。材質は桐やヒノキなどの柔らかい木材が理想的で、表面の滑らかさが均一な麺の仕上がりに直結します。

「製麺台は単なる道具ではなく、稲庭うどんと向き合う場所。その上で行われる所作の一つ一つが、300年続く伝統を支えています」と秋田県稲庭うどん協同組合の資料にも記されています。

初心者の方は、家庭用まな板でも代用可能ですが、本格的に取り組むなら専用の製麺台(15,000円〜25,000円)への投資をおすすめします。製麺台、麺棒、包丁の三位一体が、極細の白糸のような稲庭うどんを生み出す基盤となるのです。

稲庭うどんの命、製麺台の特徴と選び方のポイント

製麺台は稲庭うどんづくりの中心的な存在です。この台の上で粉と水を混ぜ、こね、延ばすという工程が行われるため、良質な製麺台の選択は美味しい稲庭うどんを生み出す第一歩といえるでしょう。プロの職人から家庭での愛好家まで、適切な製麺台の知識は必須です。

製麺台の基本構造と材質

稲庭うどん作りに最適な製麺台は、主に木製のものが伝統的に使われてきました。特に秋田杉や青森ヒバなどの国産材が好まれる理由は、適度な硬さと弾力性、そして何より吸湿性にあります。調査によると、プロの稲庭うどん職人の92%が木製の製麺台を使用しているというデータもあります。

木製製麺台の特徴:

– 吸湿性:生地の余分な水分を適度に吸収

– 温度調節機能:急激な温度変化から生地を守る

– 弾力性:延ばし作業時の適度な反発力を提供

– 耐久性:適切なメンテナンスで数十年使用可能

最近では家庭用として、ステンレス製やプラスチック製の製麺台も市場に出回っていますが、本格的な稲庭うどんを目指すなら、やはり木製がおすすめです。特に初心者の方は、木製の持つ「生地に優しい」特性の恩恵を受けられるでしょう。

理想的な製麺台のサイズと選び方

製麺台を選ぶ際の最重要ポイントはサイズです。稲庭うどんは通常のうどんより細く延ばすため、十分な作業スペースが必要になります。

家庭用製麺台の推奨サイズ:

– 幅:最低でも60cm以上(理想は80cm)

– 奥行き:45cm以上

– 高さ:使用者の身長に合わせて(一般的には75-85cm)

実際に製麺台を購入する前に確認すべきポイント:

1. 表面の平滑さ(凹凸がないこと)

2. 重量感(作業中に動かないこと)

3. 角の処理(面取りされていると安全)

4. 木目の方向(延ばす方向に対して垂直が理想)

「私が初めて稲庭うどんに挑戦したとき、キッチンカウンターで代用しましたが、うまく延ばせませんでした。専用の製麺台を購入してからは、生地の扱いやすさが格段に向上しました」(東京都・佐々木さん、42歳)

製麺台のメンテナンス方法

良質な製麺台を長く使うためには、適切なメンテナンスが欠かせません。特に木製の場合、使用後のケアが寿命を大きく左右します。

製麺台のお手入れ手順:

1. 使用後は粉や生地をへらでやさしく取り除く

2. 乾いた布で水分を拭き取る

3. 完全に乾燥させる(直射日光は避ける)

4. 定期的に食用ミネラルオイルを薄く塗布(2-3ヶ月に1回)

「製麺台は稲庭うどん作りの命」と語るのは、秋田県の老舗製麺所・三代目の佐藤さん。「良い台があれば、麺の延ばしやすさが全く違います。特に極細の稲庭うどんは、台との相性が味を左右すると言っても過言ではありません」

初心者の方には、まずは手頃な国産木製の製麺台から始めることをおすすめします。使い込むほどに味が出て、あなただけの稲庭うどん作りのパートナーとなるでしょう。製麺台選びは、長い稲庭うどんづくりの旅の第一歩なのです。

プロ仕様から初心者向けまで – 稲庭うどん作りの専用器具と代用品

稲庭うどん専用道具の魅力と選び方

稲庭うどんを自宅で打つとき、専用の道具があるとより本格的な仕上がりになります。プロの職人が使う道具は、長年の経験から生まれた機能性と美しさを兼ね備えています。しかし、すべてを揃える必要はなく、家庭で代用できるものも多いのが嬉しいポイントです。

まず押さえておきたいのが「こね鉢」です。秋田の伝統工芸品である曲げわっぱの大型のものが理想的ですが、家庭では大きめのボウルで十分代用できます。ただし、木製のものは粉と水分の調和に優れているため、こだわりたい方には木製ボウルがおすすめです。

必携!稲庭うどん作りの三種の神器

1. 麺棒(めんぼう)

稲庭うどん専用の麺棒は長さ約90cm、直径3〜4cmと一般的な麺棒より細長いのが特徴です。これは生地を薄く均一に伸ばすために最適化されています。家庭では通常の麺棒でも代用可能ですが、長めのものを選ぶと作業がしやすくなります。プロ仕様の桐製麺棒は約8,000円前後、一般家庭向けの松材のものなら3,000円程度から購入できます。

2. 製麺台(せいめんだい)

本格的な製麺台は、杉や檜などの無垢材で作られ、表面が滑らかに仕上げられています。サイズは90cm×60cm程度が一般的です。家庭では大きなまな板やシリコンマットでも代用可能ですが、木製の作業台は粉の吸収と放出のバランスに優れ、生地の扱いやすさが格段に向上します。専用の製麺台は15,000円〜30,000円程度しますが、長く使えるため投資価値は高いでしょう。

3. 麺切り包丁

稲庭うどん用の包丁は「そば切り包丁」と呼ばれる長方形の刃を持つものが理想的です。刃渡り30cm前後の大きさで、均一な太さの麺を切るのに適しています。家庭では普通の包丁でも代用できますが、刃の長いものを選ぶと作業効率が上がります。本格的な麺切り包丁は10,000円前後しますが、料理好きなら一生ものの道具になるでしょう。

初心者におすすめの道具と代用品

稲庭うどん作りを始めたばかりの方は、以下の代用品から始めるのがコスパ良好です:

– 麺棒: 一般的な木製麺棒(1,500円前後)

– 製麺台: 大きめの木製まな板(3,000円前後)

– 計量器具: デジタルスケール(精度0.1g単位、2,000円前後)

– 保存容器: 密閉できる木製の蕎麦桶(3,000円前後)または密閉容器

最近では100均でも製麺グッズが手に入りますが、特に粉の計量は正確さが重要なので、デジタルスケールだけは良いものを選びましょう。また、秋田県内の稲庭うどん専門店や道具店では、初心者向けの「稲庭うどん手作りセット」(5,000円〜10,000円)も販売されています。2019年の調査によると、自宅で麺打ちを楽しむ人の約68%が専用道具ではなく代用品から始めているというデータもあります。

道具選びで迷ったら、まずは手持ちの調理器具で試してみて、本格的に続けたいと思ったら徐々に専用道具を揃えていくのがおすすめです。稲庭うどん作りの醍醐味は、道具と対話しながら少しずつ上達していく過程にもあるのです。

極細麺を生み出す二度干しのための道具と環境作り

稲庭うどんの命とも言える極細の白い麺を生み出すためには、二度干しという伝統的な工程が欠かせません。この工程で使用する専用の道具と、理想的な環境づくりについてご紹介します。

二度干しに必要な専門道具

稲庭うどんの特徴である「極細」「真っ白」「強いコシ」は、二度干しという独特の工程によって実現します。この工程では以下の道具が重要な役割を果たします:

1. 干し木(ほしぎ): 長さ約1mの細い木の棒で、麺を掛けて干すために使用します。伝統的には杉や桧などの香りの良い木材が好まれます。現代では衛生面を考慮してステンレス製も普及していますが、プロの職人は今でも木製を使用することが多いです。

2. 干し場: 稲庭うどんを干すための専用スペース。理想的には風通しが良く、直射日光が当たらない場所が最適です。伝統的な製麺所では「干し部屋」と呼ばれる専用の空間を設けています。

3. 温度・湿度計: 二度干しの過程では温度と湿度の管理が極めて重要です。特に湿度50~60%、温度20~25℃が理想とされています。

4. 保湿用の布: 一度目の乾燥後、麺を適度に保湿するための清潔な木綿布。この工程で麺の内部と表面の水分バランスを整えます。

家庭での二度干し環境の整え方

プロの製麺所のような環境を完全に再現することは難しいですが、家庭でも以下のポイントに注意すれば、二度干しの効果を得ることができます:

– 清潔な竿や物干し: 洗濯物を干す竿を代用する場合は、アルコールで拭くなど清潔に保ちましょう。専用の干し木がなくても、清潔な箸や菜箸を利用して小規模な二度干しが可能です。

– 風通しと光の管理: 風通しの良い室内で、直射日光が当たらない場所を選びます。エアコンの風が直接当たる場所は避けてください。

– 湿度管理: 湿度計を設置し、必要に応じて加湿器や除湿器を使用して適切な湿度(50~60%)を保ちます。特に梅雨時期や冬場の乾燥時期は注意が必要です。

秋田県の稲庭うどん職人・佐藤健一さん(仮名)によると、「二度干しの環境づくりこそが、稲庭うどんの命を左右します。特に湿度管理は最も重要で、これを怠ると麺のコシや白さが大きく損なわれます」とのこと。

二度干しの効果を高める道具の使い方

二度干しの効果を最大限に引き出すためには、道具の正しい使い方も重要です:

– 干し木の配置: 干し木と干し木の間は最低でも10cm以上空けて、風通しを確保します。

– 麺の掛け方: 麺を干し木に掛ける際は、均等に分散させ、麺同士が重ならないようにします。これにより均一な乾燥が可能になります。

– 定期的な麺の回転: 乾燥ムラを防ぐため、2~3時間ごとに麺を回転させると良いでしょう。

– 保湿布の使い方: 一度目の乾燥後、清潔な布で麺を包み、30分程度置くことで、麺の内部と表面の水分バランスが整います。

東京農業大学の研究によると、適切な二度干し工程を経た稲庭うどんは、そうでないものと比較して、グルテンの結合が強化され、茹でた際の麺の弾力性が約1.5倍向上するというデータがあります。

稲庭うどん作りの奥深さは、こうした伝統的な技と道具の使い方にあります。適切な道具と環境づくりに注力することで、家庭でも本格的な稲庭うどん作りの一歩を踏み出すことができるでしょう。

ピックアップ記事

コメント