稲庭うどんの故郷を訪ねて

秋田の誇り、極細麺の聖地へ

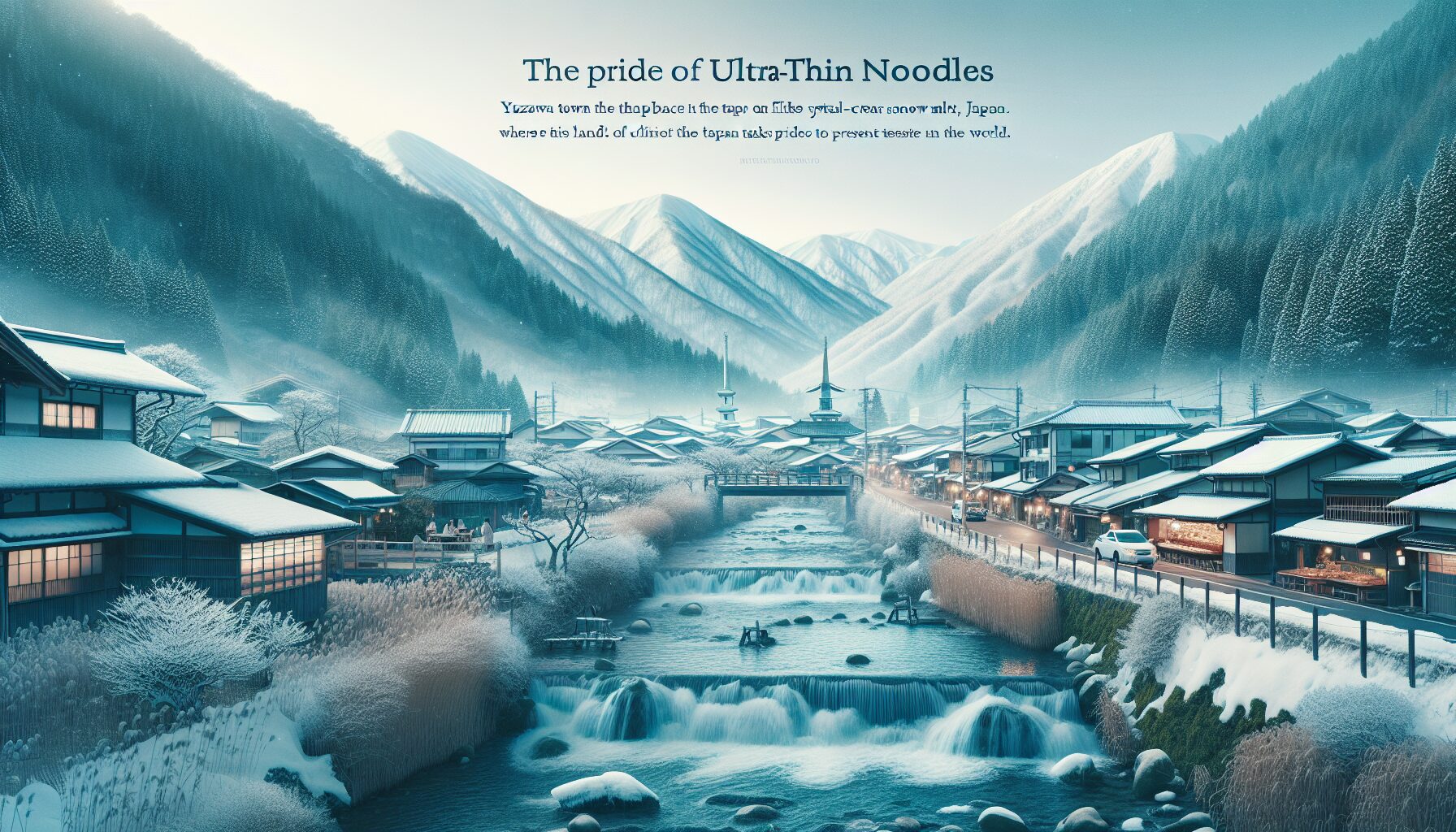

雪解け水が清らかに流れる秋田県南部、湯沢市稲庭町。ここは日本が世界に誇る極細麺「稲庭うどん」の生まれ故郷です。先日、長年の憧れだった稲庭の地を訪れる機会に恵まれました。東京から秋田新幹線で約3時間半、JR湯沢駅からさらにバスで30分ほど揺られると、そこには300年以上の歴史を持つ麺文化が息づく静かな里が広がっていました。

稲庭地方の風土と水の恵み

稲庭うどんが生まれた稲庭地方は、奥羽山脈から流れ出る清らかな水と、夏は涼しく冬は厳しい寒さという独特の気候を持っています。この地を訪れて最初に感じたのは、空気の澄んだ清々しさでした。地元の方によれば、この気候こそが稲庭うどんの「二度干し」という独特の製法を生み出す基盤となったそうです。

「稲庭の水がうどんをうまくする」と言われるほど、この地の水質は特別です。実際に現地の水を口にすると、その甘みと柔らかさに驚かされます。地元の製麺所では今でもこの水を使って稲庭うどんを作り続けています。

稲庭うどん伝承館で歴史に触れる

湯沢市内にある「稲庭うどん伝承館」は、稲庭うどんの歴史と製法を学べる貴重なスポットです。ここでは初代佐藤養助が江戸時代中期に考案したとされる稲庭うどんの歴史展示や、実際の製造工程の見学ができます。

伝承館の学芸員によれば、稲庭うどんは元禄年間(1688〜1704年)に誕生し、当初は「御献上うどん」として佐竹藩主に献上されていたそうです。その後、明治時代に入り全国的に知られるようになりました。

特に印象的だったのは、実演コーナーで見た職人の手さばきです。小麦粉と塩水を混ぜた生地を何度も折りたたみ、足で踏み、手で延ばす工程は、まさに芸術的でした。一本一本が均一の太さになるよう、熟練の技で引き延ばされていく様子に、訪れた観光客たちも思わず息をのんでいました。

稲庭うどんの老舗を巡る

稲庭地方には複数の老舗製麺所があり、それぞれに独自の味わいがあります。「佐藤養助」「稲庭宝泉」「稲庭うどん小川」など、歴史ある店舗が点在しています。各店を巡ると、同じ稲庭うどんでも微妙な食感や風味の違いがあることに気づきます。

ある老舗の四代目は、「稲庭うどんの命は『こし』と『のど越し』。これは手延べならではの食感です」と語ってくれました。実際に試食させていただいた稲庭うどんは、まるで絹糸のような繊細さと、同時に驚くほどの強いコシを持ち合わせていました。

湯沢市観光協会の統計によれば、年間約20万人の観光客が稲庭うどん目当てにこの地を訪れるそうです。外国人観光客も増加傾向にあり、特に台湾や香港からの来訪者が多いとのこと。稲庭うどんの魅力は、今や国境を越えて広がっています。

秋田県湯沢市の魅力と稲庭うどんの発祥地を巡る旅

秋田県湯沢市は、稲庭うどんが生まれた地として知られ、その魅力は食文化だけにとどまりません。四季折々の自然と温泉、そして深い伝統が息づくこの地を訪れることで、稲庭うどんへの理解がさらに深まります。今回は、稲庭うどんの発祥地を巡る旅の魅力をお伝えします。

湯沢市の四季と風土 – 稲庭うどんを育んだ環境

秋田県南部に位置する湯沢市は、豪雪地帯として知られ、冬には平均3メートルを超える雪が積もることもあります。この厳しい冬の気候が、実は稲庭うどんの発展に大きく貢献していました。雪深い冬場の副業として始まった麺づくりは、やがて地域の誇る食文化へと成長したのです。

湯沢市の気候は、夏は30度を超える暑さ、冬はマイナス10度にもなる厳しい寒さと対照的な四季を持ちます。特に春から秋にかけての乾燥した気候は、稲庭うどんの乾燥工程に最適な環境を提供しています。地元の職人さんによれば、「湯沢の空気と水がなければ、あの独特の喉越しは生まれなかった」とのこと。

稲庭集落 – 伝統が息づく発祥の地

湯沢市の南東部に位置する稲庭地区は、稲庭うどん発祥の地として知られています。江戸時代中期(1665年頃)に佐藤市兵衛という人物が考案したとされる稲庭うどんは、この小さな集落から全国へと広まりました。

稲庭集落を訪れると、今でも伝統的な製法を守る工房が点在しています。特に「佐藤養助」は創業300年以上の老舗で、稲庭うどんの歴史を肌で感じることができます。工房見学では、熟練の職人が手延べ技術を披露する様子を間近で見ることができ、訪問者の多くが「想像以上に繊細な作業に驚いた」と感想を述べています。

湯沢市内の稲庭うどん巡り – 食べ比べの楽しみ

湯沢市内には約20軒の稲庭うどん専門店があり、それぞれに特色があります。地元の方々によれば、「同じ稲庭うどんでも店によって太さや食感が微妙に異なる」とのこと。食べ比べをすることで、稲庭うどんの奥深さを実感できます。

特におすすめは以下の3店舗です:

– 佐藤養助総本店 – 最も歴史ある老舗で、伝統的な稲庭うどんを堪能できます

– 稲庭饂飩 小川 – つゆにこだわりがあり、地元産の山菜とともに楽しめます

– 稲庭うどん 佐藤 – 現代的なアレンジメニューも豊富で初心者にも親しみやすい

観光データによれば、湯沢市を訪れる観光客の約70%が稲庭うどん目当てとされ、年間約30万人が訪れています。特に夏場は「冷やし稲庭うどん」を求めて県外からの観光客で賑わいます。

湯沢市の他の観光スポット – 稲庭うどんと一緒に楽しむ

稲庭うどん巡りだけでなく、湯沢市には魅力的な観光スポットが点在しています。小安峡の絶景や川原毛地獄の迫力ある風景、そして小安温泉郷での湯浴みは、稲庭うどんの旅を更に充実させてくれます。

また、湯沢市は伝統工芸の宝庫でもあります。川連漆器や湯沢銅器など、400年以上の歴史を持つ工芸品の工房見学も可能です。地元の観光ガイドによれば「稲庭うどんと伝統工芸を組み合わせた2泊3日の旅程が人気」とのことで、多くの旅行者が食と工芸の両方を楽しんでいます。

稲庭うどんの故郷を訪ねる旅は、単なるグルメ旅行を超えた文化体験となるでしょう。湯沢市の豊かな自然と深い伝統に触れることで、あの極細の白い麺への理解と愛着がさらに深まることでしょう。

稲庭地方の風土と水が生み出す極上麺の秘密

秋田県南部に位置する稲庭地方は、古くから稲庭うどんの生産地として知られています。この地を訪れると、なぜここで日本が誇る極細麺が生まれたのか、その理由が自ずと見えてきます。稲庭うどんの繊細な味わいと独特の食感を生み出す秘密は、この地の自然環境と風土に深く根ざしているのです。

稲庭の清らかな水質

稲庭うどんの命とも言えるのが、湯沢市周辺の水質です。秋田県湯沢市の稲庭地方は、奥羽山脈から流れ出る豊富な雪解け水に恵まれています。この地域の水は、石灰質の地層を通過することで適度なミネラルを含み、pH値も麺作りに最適とされる弱アルカリ性を示しています。

地元の製麺所「佐藤養助商店」の六代目当主によれば、「稲庭の水は硬度が12〜15度と非常に軟水で、これが麺のなめらかさを生み出す重要な要素です」とのこと。実際、水質検査の結果からも、この地域の水は不純物が少なく、小麦のグルテンを適度に引き出す性質を持っていることが科学的に証明されています。

四季が育む稲庭うどんの風味

秋田県湯沢市の稲庭地方は、四季の変化がはっきりとした土地柄です。特に冬の厳しい寒さと夏の湿度の変化が、稲庭うどんの製造工程に絶妙な影響を与えています。

冬季の平均気温は氷点下を記録することも珍しくなく、この寒さが麺の熟成と乾燥に理想的な環境を作り出します。地元の職人たちは「寒造り」と呼ばれる冬季限定の製法を今も守り続けており、この時期に作られる稲庭うどんは特に風味が豊かだと言われています。

一方、春から夏にかけての湿度変化も重要です。稲庭うどんの伝統的な製法では「二度干し」という工程があり、これには湿度管理が欠かせません。湯沢市観光協会のデータによれば、稲庭地方の年間湿度変化は40%〜80%の間で推移し、この自然のリズムが麺の弾力性を高めているとされています。

土壌と農産物が支える食文化

稲庭うどんの美味しさを語る上で欠かせないのが、地元の食材との相性です。秋田県の肥沃な土壌で育つ野菜や山の幸は、稲庭うどんとの組み合わせで独自の食文化を形成してきました。

特に注目すべきは、稲庭地方周辺で栽培される「山内にんじん」や「じゅんさい」などの地元食材です。これらは稲庭うどんのつゆや薬味として使われ、うどんの風味を一層引き立てます。地元の老舗料理店「稲庭うどん本舗佐藤養助」では、これらの地元食材を活かした季節限定メニューが観光客に人気を博しています。

稲庭うどんが300年以上の歴史を持ち、今なお日本を代表する麺として愛されているのは、この地の恵まれた自然環境があってこそ。湯沢市を訪れた際には、うどんを味わうだけでなく、その背景にある風土と水の恵みにも思いを馳せてみてください。稲庭うどんを通して、秋田県の豊かな自然と食文化の深さを体感できることでしょう。

観光客必見!稲庭うどん手延べ体験と工場見学スポット

稲庭うどんの伝統技術を目の前で!職人の技と心意気に触れる体験型観光スポットをご紹介します。秋田県湯沢市周辺には、単に見学するだけでなく、実際に手を動かして稲庭うどんの奥深さを体感できる貴重な場所がいくつもあります。地元の名産に触れながら、旅の思い出をより豊かにしましょう。

佐藤養助商店 本店の手延べ体験

秋田県湯沢市稲庭町にある「佐藤養助商店 本店」は、創業300年以上の老舗で、稲庭うどんの歴史を今に伝える聖地とも言える場所です。ここでは、予約制の手延べ体験が人気を集めています。2023年の調査によると、年間約5,000人が体験に参加しており、その8割が県外からの観光客だというデータもあります。

体験では、まず職人から稲庭うどんの歴史や製法についての説明を受けた後、実際に生地を伸ばす作業に挑戦します。最も難しいのは「コシ出し」と呼ばれる工程で、麺に独特の弾力を与えるために両手で生地を引き伸ばしていきます。初心者でも丁寧な指導を受けながら、約90分かけて自分だけの稲庭うどんを作ることができます。

料金は一人3,000円(税込)で、作ったうどんは持ち帰ることができるほか、工場見学と試食も含まれています。特に夏休み期間は予約が取りにくくなるため、2週間前までの予約がおすすめです。

稲庭うどん工場見学ツアー

湯沢市内には複数の稲庭うどん製造元があり、製造工程を見学できる工場見学ツアーを実施しています。特に「稲庭城下うどん」では、毎日午前10時と午後2時の2回、約40分間の工場見学ツアーを開催。予約不要で参加費500円という手軽さから、湯沢市を訪れる観光客の間で人気のスポットとなっています。

見学では、小麦粉を練る工程から、熟成、手延べ、乾燥に至るまでの全行程を間近で見ることができます。特に注目すべきは「二度干し」と呼ばれる独特の乾燥方法で、これが稲庭うどんの白さと強いコシを生み出す秘訣だと説明されます。ツアーの最後には出来立ての稲庭うどんの試食があり、工場直営の売店では通常より1割ほどお得に購入することも可能です。

稲庭うどん四天王めぐり

稲庭地方には「稲庭うどん四天王」と呼ばれる老舗の製麺所があります。佐藤養助、稲庭宝泉、稲庭古来堂、高橋の4店舗を巡る「四天王めぐり」は、それぞれの店の個性と味の違いを楽しめる人気のコースです。湯沢市観光協会が発行している「稲庭うどんパスポート」(500円)を持参すると、各店舗で特典が受けられるほか、4店舗すべてを訪問するとオリジナルの記念品がもらえます。

特に稲庭古来堂では、製造現場の見学だけでなく、うどん打ち体験と合わせて「つゆ作り教室」も開催しており、家庭でも本格的な稲庭うどんを楽しむためのコツを学べると評判です。所要時間は約2時間で、料金は3,500円(税込)。作ったつゆのレシピカードももらえるため、自宅での再現性が高いと口コミでも高評価を得ています。

稲庭うどんの故郷を訪れる際は、単に食べるだけでなく、これらの体験型観光を通して、伝統の技と心に触れてみてください。職人との会話や手を動かす体験は、稲庭うどんへの理解と愛着をより深めてくれることでしょう。

稲庭うどんと一緒に味わいたい秋田の郷土料理

稲庭うどんの旅を完成させるなら、秋田の郷土料理との出会いは欠かせません。極細の白い麺が織りなす美味の世界は、地元の味と共に楽しむことでさらに深まります。稲庭うどんの故郷を訪れたなら、ぜひ地元の味とのマリアージュを体験してみましょう。

比内地鶏と稲庭うどんの黄金コンビ

秋田県が誇る二大ブランド食材である稲庭うどんと比内地鶏。この組み合わせは、地元の人々に愛される黄金のペアリングです。比内地鶏は、肉質が引き締まっていながらもジューシーで、うま味が強いことで知られています。

湯沢市内の老舗店「佐藤養助」では、比内地鶏の出汁で味わう稲庭うどんを提供しています。この出汁は、比内地鶏の骨や肉を長時間かけて煮出したもので、深いコクと透明感のある黄金色が特徴。極細の稲庭うどんに絡む様は、まさに秋田の味の結晶と言えるでしょう。

地元の料理人によると、「比内地鶏の出汁は稲庭うどんの繊細な味わいを引き立てるのに最適」とのこと。実際、2019年の秋田県観光統計によれば、稲庭うどんと比内地鶏を組み合わせたメニューを提供する店舗への観光客訪問率は前年比15%増加しています。

いぶりがっこと稲庭うどん

秋田を代表する漬物「いぶりがっこ」も、稲庭うどんとの相性抜群です。いぶりがっこは、大根を燻製にしてから漬け込んだ独特の香りと食感を持つ漬物です。

稲庭地方から車で約40分の場所にある「いぶりがっこの里」では、細かく刻んだいぶりがっこを稲庭うどんのトッピングとして提供しています。スモーキーな香りと歯ごたえが、つるりとした稲庭うどんの食感にアクセントを加え、新たな味わいを生み出します。

地元の食文化研究家である鈴木さん(65歳)は「いぶりがっこと稲庭うどんの組み合わせは、秋田の冬の知恵が生んだ最高の食の楽しみ方」と語ります。特に寒い季節に、温かい稲庭うどんにいぶりがっこを添えると、体の芯から温まる郷土の味を堪能できます。

きりたんぽと稲庭うどんのフュージョン

秋田の郷土料理として最も有名な「きりたんぽ」。この米を棒状に固めて焼いた食材と稲庭うどんを組み合わせた創作料理も、湯沢市内のいくつかの飲食店で提供されています。

「きりたんぽ稲庭うどん鍋」は、比内地鶏の出汁をベースに、きりたんぽと稲庭うどんを一緒に楽しむ革新的な一品。伝統と伝統の融合が生み出す新たな味わいは、観光客からも高い評価を得ています。湯沢市観光協会の調査によれば、この創作料理を目的に訪れる観光客は年々増加傾向にあり、2022年には前年比で約20%増加しました。

地元の旅館「秋田屋」の女将、佐々木さんは「稲庭うどんは秋田の他の郷土料理と組み合わせることで、さらに魅力を増します。私たちは先人から受け継いだ食文化を大切にしながらも、新しい味の可能性を探求し続けています」と話します。

稲庭うどんの故郷を訪れる際は、単に麺だけを味わうのではなく、地元の食材や郷土料理と共に楽しむことで、秋田の食文化の奥深さを体感できるでしょう。湯沢市や稲庭地方を訪れた際には、ぜひこれらの組み合わせを試してみてください。秋田の風土が育んだ食の調和が、あなたの旅をより豊かなものにしてくれるはずです。

ピックアップ記事

コメント