稲庭うどんの伝統と地域文化の絆

秋田が誇る至宝 – 三百年の伝統が紡ぐ白い芸術

一口啜れば、そのなめらかな舌触りと弾力が織りなす極上の食感。稲庭うどんは単なる麺料理ではなく、秋田県南部に根付いた伝統と文化の結晶です。江戸時代中期から続く製法は、地域の風土と人々の技によって守り継がれてきました。

稲庭うどんの発祥は、現在の秋田県湯沢市稲庭町。1700年代初頭、佐藤養助という人物が京都から持ち帰った製麺技術を基に、この地の気候と水質に合わせて独自の手延べうどんを開発したと伝えられています。その真っ白な色と極細の形状は、当時としては革新的な美しさを持ち、「白糸のような麺」と評されるようになりました。

地域と共に歩む稲庭うどんの文化的価値

稲庭うどんと地域文化の結びつきは、単なる食文化の枠を超えています。秋田県の調査によれば、稲庭うどん関連産業は地域の雇用の約15%を支え、年間観光客の約30%が「稲庭うどん目当て」で訪れるという数字が示すように、地域経済の重要な柱となっています。

特筆すべきは、製造工程における地域環境との調和です。稲庭うどんの製造には「二度干し」という独特の乾燥方法が用いられますが、これは秋田の寒暖差のある気候を巧みに利用した知恵の結晶です。冬の厳しい寒さと夏の適度な湿度が、うどんに独特のコシと風味を与えるのです。

地元の職人たちは口を揃えて言います。「稲庭うどんは稲庭でしか本当の味は出せない」と。それは単なる郷土愛ではなく、科学的な裏付けのある事実なのです。地元の水は硬度30前後の軟水で、小麦粉のグルテンを柔らかく引き出すのに理想的であることが研究で明らかになっています。

無形文化財としての稲庭うどん技術

2002年、稲庭うどんの伝統的製法は秋田県の無形文化財に指定されました。これは単に「古い」からではなく、その技術に文化的価値があると認められたからです。一人前の職人になるには最低5年の修行が必要とされ、熟練の技は言葉だけでなく、体で覚える「暗黙知」として受け継がれています。

特に「手延べ」の技術は、機械化が進んだ現代でも人の手によってのみ伝承されています。温度や湿度を肌で感じ、小麦粉の状態を見極める繊細な感覚は、長年の経験によってのみ培われるものです。

稲庭うどんの伝統工芸としての側面は、地域の祭りや行事にも色濃く反映されています。例えば、毎年8月に開催される「稲庭うどんまつり」では、職人による手延べ実演や、地元の子どもたちによる稲庭うどん作り体験が行われ、伝統技術の継承と地域アイデンティティの強化に一役買っています。

この白い麺は、秋田の人々の誇りであり、日本の食文化の宝です。稲庭うどんを味わうことは、三百年の歴史と地域の魂を感じる体験なのです。

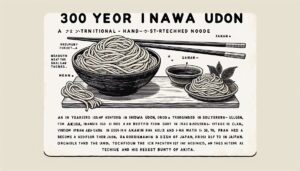

稲庭うどん300年の歴史 – 秋田が育んだ白い至宝の誕生秘話

稲庭うどんの歴史は江戸時代中期にさかのぼり、約300年にわたって受け継がれてきた伝統と技術が今日の極上の味わいを生み出しています。秋田県南部の稲庭地域で生まれたこの特別な麺は、その卓越した品質と独特の食感で、日本の食文化において重要な位置を占めています。

江戸時代から続く稲庭うどんの誕生

稲庭うどんの起源は1700年代初頭、現在の秋田県湯沢市稲庭町にさかのぼります。佐藤養助という人物が讃岐から伝わった製麺技術を研究し、寒冷な気候と清らかな水に恵まれた稲庭の地で独自の製法を確立したとされています。当時は「稲庭そうめん」と呼ばれていましたが、その極細でありながらコシのある食感が評判となり、次第に現在の稲庭うどんとして発展していきました。

歴史的資料によれば、1800年代には既に秋田藩の献上品として認められるほどの品質を誇り、藩主佐竹氏に愛されていたという記録が残っています。この事実は、稲庭うどんが単なる郷土食ではなく、早くから「高級食材」として評価されていたことを示しています。

地域の風土が育んだ極上の白糸

稲庭うどんの特徴的な白さと極細の形状は、地域の自然環境と深く結びついています。秋田県南部の稲庭地域は、以下の条件が揃っていました:

– 清冽な水質: 奥羽山脈から湧き出る軟水が、麺の風味を引き立てる

– 寒暖の差: 夏の暑さと冬の厳しい寒さが、麺の熟成と乾燥に理想的な環境を提供

– 低い湿度: 冬季の乾燥した空気が、麺の均一な乾燥を可能にする

特に注目すべきは、稲庭地域の水質です。カルシウムやマグネシウムの含有量が少ない軟水は、小麦のグルテンと絶妙に作用し、弾力のある生地を作り出します。この水質が、他の地域では再現困難な独特の食感を生み出す重要な要素となっています。

継承される伝統技術と地域の誇り

稲庭うどんの製法は、300年の時を経てもほとんど変わることなく受け継がれています。特に「手延べ」と呼ばれる技法は、機械化が進んだ現代においても、熟練の職人の手によって守られています。

地域の統計によれば、現在湯沢市周辺には約30軒の稲庭うどん製造元があり、年間約1,500トンの生産量を誇ります。これは秋田県の重要な地場産業となっており、地域経済を支える柱の一つです。

2007年には「稲庭うどん協同組合」が発足し、品質基準の統一や後継者育成に取り組んでいます。また、2015年に実施された調査では、秋田県民の97%が「稲庭うどんを郷土の誇り」と回答するなど、地域アイデンティティとしても重要な位置を占めています。

地域の祭りや行事では必ず稲庭うどんが振る舞われ、「稲庭うどんまつり」は毎年8月に開催され、全国から約2万人の来場者を集める人気イベントとなっています。こうした文化的背景が、単なる食品を超えた「地域の宝」として稲庭うどんを位置づけているのです。

稲庭集落と稲庭うどん – 水と風土が紡ぐ伝統の技術継承

稲庭集落に一歩足を踏み入れると、そこには300年以上の歴史が息づいています。秋田県南部に位置するこの小さな集落は、日本が誇る食文化遺産「稲庭うどん」の発祥地として知られています。ここでは、水と風土が織りなす伝統の技が、今日も脈々と受け継がれているのです。

稲庭の清らかな水 – 極上うどんの命

稲庭うどんの美味しさの秘密は、何よりもまず水にあります。稲庭地区を流れる三階滝の伏流水は、ミネラルバランスに優れた軟水で、うどん作りに理想的な水質を持っています。地元の職人たちは「この水があってこその稲庭うどん」と口を揃えます。

実際、秋田県の水質調査によると、稲庭地区の水は硬度30mg/L程度の軟水で、小麦のグルテンを優しく引き出すのに最適とされています。この水が、稲庭うどん特有の滑らかな喉越しと上品な味わいを生み出す重要な要素となっているのです。

風土が育む独自の技法

稲庭の気候もまた、うどん作りに大きく貢献しています。夏は湿度が低く、冬は寒さが厳しいという内陸性気候は、うどんの乾燥工程に理想的な環境をもたらします。特に、伝統的な「二度干し」という技法は、稲庭の気候条件があってこそ完成した製法です。

地元の老舗「佐藤養助」の六代目、佐藤養助氏によれば、「朝と夕方の温度差が大きい稲庭の気候が、うどんに独特の弾力と粘りを与える」とのこと。科学的にも、温度差による乾燥速度の変化がうどんの食感に影響することが証明されています。

技術継承の取り組み – 伝統を未来へ

しかし、近年は後継者不足という課題に直面しています。2015年の調査によると、稲庭うどん職人の平均年齢は58.7歳と高齢化が進んでいます。この状況を受け、稲庭うどん協同組合では若手育成プログラムを積極的に展開。

「稲庭うどん伝統技術継承塾」では、年間5名程度の研修生を受け入れ、3年間かけて伝統技術を伝授しています。2018年からは地元高校と連携し、食文化教育の一環として稲庭うどん作りの授業も実施。地域ぐるみで伝統を守る取り組みが進められています。

地域と共に歩む稲庭うどん

稲庭うどんは単なる食品ではなく、地域のアイデンティティとして根付いています。毎年8月に開催される「稲庭うどんまつり」には、県内外から約5,000人の来場者が訪れ、地域経済の活性化にも貢献しています。

また、稲庭うどんの生産過程で出る端材を利用した堆肥づくりや、パッケージの環境配慮型素材への切り替えなど、地域の自然環境との共生も大切にされています。

稲庭うどんは単なる食べ物を超え、地域の歴史、文化、自然環境が一体となった「生きた文化遺産」なのです。その一本一本に、稲庭の人々の誇りと情熱が込められていることを、ぜひ味わいの中に感じ取ってみてください。

稲庭うどんの製法と職人技 – 受け継がれる手延べの伝統工芸

稲庭うどんの製法は、300年以上の歴史を持つ秋田県の伝統工芸として今日まで受け継がれてきました。その極細の白い麺は、熟練の職人による繊細な手作業によって生み出されています。一般的なうどんとは一線を画す独特の食感と風味は、まさに職人技の結晶と言えるでしょう。

手延べ製法の秘密と独自性

稲庭うどんの製造工程で最も特徴的なのが「手延べ」の技術です。この技法は、小麦粉と塩水を混ぜた生地を何度も折りたたみ、引き延ばしていく工程を繰り返すことで、強靭でありながらも繊細な麺の構造を作り出します。

職人たちは、指先の感覚だけを頼りに生地の状態を見極めながら作業を進めます。室温や湿度によって微妙に変化する生地の状態を読み取り、その日の気候に合わせて水分量や練り加減を調整する繊細な判断力が求められます。

秋田県稲庭町(現・湯沢市)の職人が語るところによれば、「生地と対話する」感覚で手延べを行うといいます。この感覚は数年、時には十年以上の修行を経てようやく身につくものだと言われています。

二度干しによる独特の食感

稲庭うどんの製法で特筆すべきもう一つの特徴が「二度干し」と呼ばれる乾燥工程です。一度目の乾燥後に再び湿らせ、二度目の乾燥を行うこの工程は、稲庭うどん特有のコシと喉越しを生み出す重要な過程です。

秋田県工芸品協会の調査によると、この二度干し製法を継承している稲庭うどん職人は現在約30軒ほどとなっており、その多くが家族経営の小規模な工房です。後継者不足という課題に直面しながらも、伝統の技を守り続けています。

この二度干し製法により、稲庭うどんは以下のような特徴を持つようになります:

– 強いコシと弾力性

– なめらかな喉越し

– 茹でても伸びにくい耐久性

– 長期保存が可能な乾燥状態

職人の技と現代の挑戦

伝統を守りながらも、稲庭うどんの職人たちは時代に合わせた革新も続けています。2019年に行われた秋田県の伝統工芸調査では、約65%の稲庭うどん職人が「伝統の継承」と「現代のニーズへの対応」の両立を課題として挙げています。

例えば、湯沢市の老舗「佐藤養助」では、手延べの基本技術を守りながらも、グルテンフリー対応の稲庭うどんの開発に成功しました。また「稲庭城下うどん」では、若手職人を積極的に採用し、SNSを活用した情報発信を行うことで、新たなファン層の開拓に成功しています。

稲庭うどんの製法は、単なる食品製造技術ではなく、秋田の風土と文化が育んだ伝統工芸として、今もなお進化し続けています。その一本一本に込められた職人の思いと技術は、私たちが口にする極細の白い麺に、かけがえのない価値を与えているのです。

稲庭うどんを支える地域文化 – 秋田の食文化と祭事との深い関わり

稲庭うどんは単なる麺料理ではなく、秋田県の食文化や地域の歴史と深く結びついた伝統食です。長い歴史の中で培われた技術と地域の風土が融合し、独自の食文化として発展してきました。今日は稲庭うどんを育んできた地域文化と、秋田の祭事との関わりについて掘り下げていきます。

稲庭うどんと地域の結びつき

稲庭うどんの発祥地である秋田県南部の稲庭地区は、豊かな自然環境に恵まれています。この地域の清らかな水と四季の変化が、稲庭うどんの製法に大きな影響を与えてきました。特に冬の寒さと乾燥した気候は、うどんの二度干し工程に最適な環境を提供し、独特の食感を生み出す重要な要素となっています。

地元の職人たちは、代々受け継がれてきた技術を守りながらも、時代に合わせた改良を加えることで、稲庭うどんの伝統を守ってきました。現在、稲庭うどんは「秋田県指定伝統的工芸品」に認定され、地域の重要な文化資産として保護・振興されています。

秋田の祭事と稲庭うどん

稲庭うどんは秋田県の様々な祭事や行事と密接に関わっています。特に以下の行事では欠かせない存在となっています:

– なまはげ行事(男鹿半島): 年末に行われる伝統行事では、家庭でもてなす料理として稲庭うどんが振る舞われることがあります。

– 竿燈まつり(秋田市): 8月に開催される東北三大祭りのひとつでは、祭りの準備や後の慰労会で稲庭うどんが食べられます。

– かまくら(横手市): 2月の雪まつりでは、冷えた体を温める料理として温かい稲庭うどんが人気です。

– 稲庭うどん祭り: 湯沢市では毎年夏に稲庭うどん祭りが開催され、地元の生産者が技を競い合います。2019年には約15,000人が来場し、地域経済に大きく貢献しています。

地域振興と稲庭うどん

近年、稲庭うどんは地域振興の重要な資源としても注目されています。秋田県湯沢市では「稲庭うどん」をキーワードにした観光プロモーションを展開し、年間約10万人の観光客が稲庭うどん関連の施設を訪れています。

地元の小中学校では「稲庭うどん作り体験」が授業に取り入れられ、伝統文化の継承にも力を入れています。2018年の調査によると、地域の小学生の97%が稲庭うどん作りを経験しており、若い世代への技術伝承が着実に行われています。

現代における稲庭うどんの文化的価値

グローバル化が進む現代社会において、稲庭うどんは日本の食文化の豊かさを象徴する存在となっています。海外でも日本の高級食材として認知され始め、2020年には海外輸出量が前年比20%増加しました。

また、稲庭うどんは単なる食べ物を超えて、地域のアイデンティティを形成する重要な要素となっています。地元の人々は稲庭うどんを通じて、自分たちの文化と歴史に誇りを持ち、それを次世代に伝えようとしています。

稲庭うどんの文化は、食の技術だけでなく、人々の絆や地域の結束力を育む役割も果たしています。家族や地域の人々が集まり、一緒に稲庭うどんを打つ光景は、日本の伝統的な共同体の姿を今に伝えています。

稲庭うどんは秋田の風土と人々の知恵が生み出した貴重な文化遺産です。私たちがこの伝統食を楽しむことは、単においしさを味わうだけでなく、長い歴史の中で育まれてきた地域文化への敬意を表すことでもあるのです。

ピックアップ記事

コメント