稲庭うどんの手延べ技術を解説

300年受け継がれる稲庭うどんの手延べ技術とは

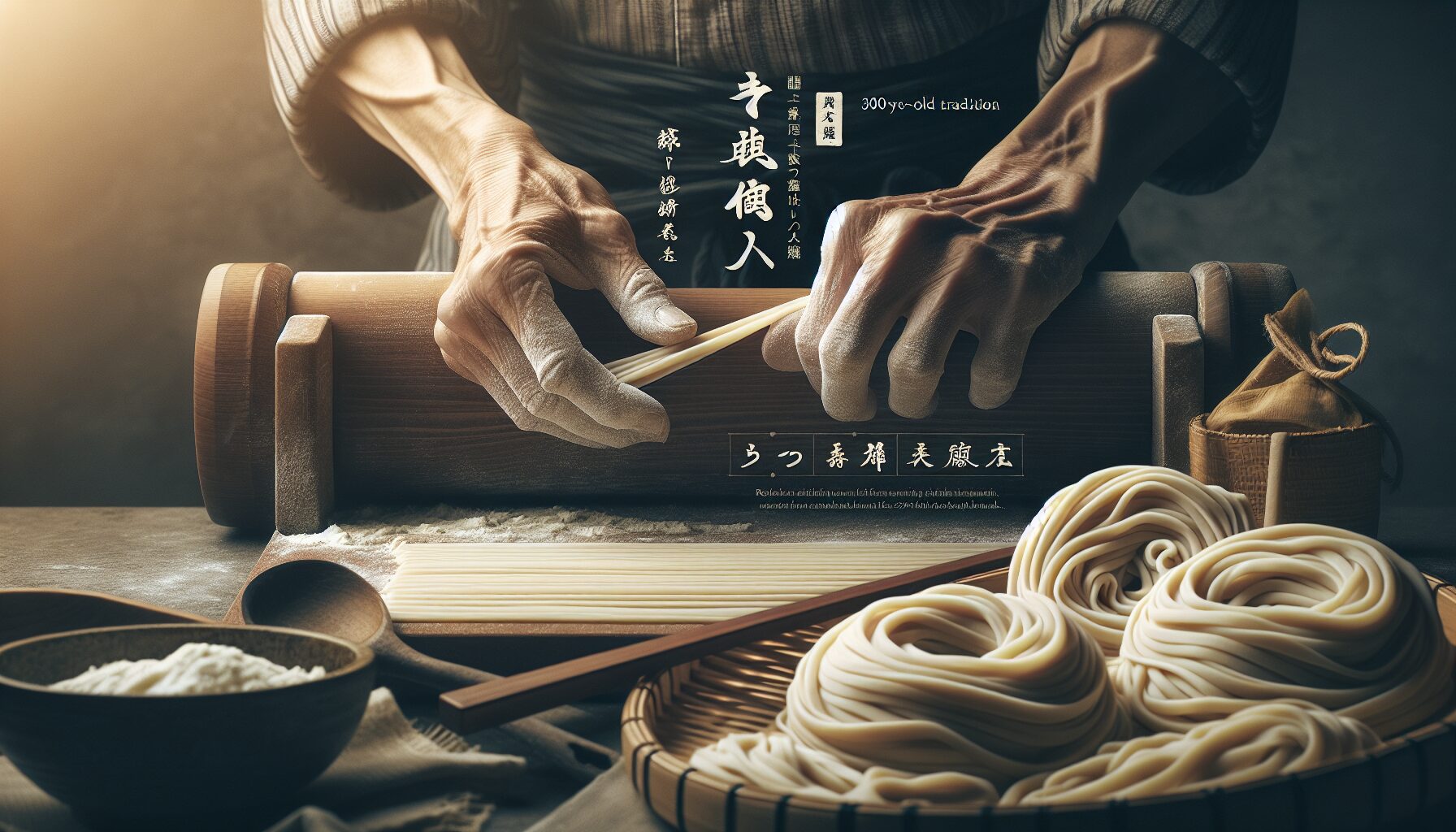

稲庭うどんの最大の特徴は、その極細の麺と強いコシ、そして喉越しの良さにあります。この特徴を生み出すのが「手延べ」という伝統技術です。秋田県南部の小さな集落・稲庭で300年以上にわたって受け継がれてきたこの技術は、単なる製麺方法ではなく、職人の感覚と経験が融合した芸術とも言えるものです。

今回は、普段何気なく食べている稲庭うどんがどのような技術で作られているのか、その神秘的な手延べの世界に迫ります。

手延べ技術の基本工程

稲庭うどんの手延べ技術は、大きく分けて以下の工程から成り立っています。

1. 捏ね(こね):厳選された小麦粉に塩水を加え、均一になるまで丁寧に捏ねる

2. 熟成:生地を寝かせてグルテンを発達させる(通常8〜10時間)

3. 打ち延ばし:生地を棒状にして徐々に延ばしていく

4. 手延べ:生地を手作業で極細に延ばしていく

5. 二度干し:乾燥と熟成を繰り返し、独特の食感を生み出す

特に注目すべきは「手延べ」の工程です。熟練の職人は、生地の状態や室温、湿度を肌で感じ取りながら、絶妙なタイミングで延ばしていきます。

手延べの秘訣:「コロ」と「サバキ」

稲庭うどんの手延べで最も重要な技術が「コロ」と「サバキ」です。

「コロ」とは、延ばした麺を木の棒に巻き付け、手のひらで前後に転がすように延ばす技術です。この作業を繰り返すことで、麺に均一な太さと強いコシが生まれます。研究によると、この動作によって麺の分子構造が整列し、独特の弾力が生まれるとされています。

「サバキ」は、延ばした麺を均一な太さに整える技術です。職人は両手の指を使い、太い部分を細く、細い部分を均一にしていきます。この技術がなければ、稲庭うどん特有の均一な極細麺は実現できません。

温度と湿度:稲庭うどん職人の感覚

稲庭の職人たちは、温度計や湿度計に頼らず、自分の感覚で最適な作業環境を判断します。秋田県稲庭地方の気候特性(冬の厳しい寒さと夏の湿度)が、稲庭うどんの品質に大きく影響しています。

「稲庭地方では、夏場は朝4時から作業を始め、湿度が高くなる前に手延べを完了させます。冬場は室温を16〜18度に保ち、生地が乾燥しすぎないよう調整します」と、稲庭うどん三代目の佐藤さんは語ります。

現代では機械製麺も普及していますが、本来の稲庭うどんの風味と食感を再現するには、この手延べ技術が不可欠です。機械製麺と手延べの違いを示す研究では、手延べ麺はグルテン構造がより均一で強靭になることが証明されています。

稲庭うどんの手延べ技術を知ることで、その繊細な味わいの秘密を理解し、より一層美味しくいただくことができるでしょう。次のセクションでは、この手延べ技術を自宅で応用する方法についてご紹介します。

稲庭うどんの手延べ技術とは?300年受け継がれる伝統の技

稲庭うどんの手延べ技術は、秋田県の南部、稲庭地方で300年以上にわたって受け継がれてきた伝統の技です。一般的なうどんとは一線を画す極細の麺は、熟練の職人による特殊な手延べ技術によって生み出されています。その繊細な白糸のような美しさと、喉越しの良さは、まさに職人技の賜物と言えるでしょう。

手延べ技術の特徴と工程

稲庭うどんの手延べ技術の最大の特徴は、その「細さ」と「強靭さ」の両立にあります。通常、麺を細くすればするほど切れやすくなりますが、稲庭うどんは独特の技法によって極細でありながら強い弾力性を持っています。

手延べの工程は大きく分けて以下の5段階で行われます:

1. 捏ね(こね):厳選された小麦粉に塩水を加え、念入りに捏ねて生地を作ります

2. 熟成:生地を休ませることでグルテンを発達させ、弾力のある麺質の基礎を作ります

3. 延ばし:生地を徐々に棒状に伸ばしていく工程で、稲庭うどん特有の技術が使われます

4. 二度干し:一度干した麺をさらに延ばし、再度干すことで独特の食感を生み出します

5. 仕上げ:適切な太さと長さに整えて完成させます

「延ばし」の秘伝技術

稲庭うどんの命とも言える「延ばし」の工程では、職人の経験と感覚が最も重要になります。一般的な手打ちうどんが「打つ」のに対し、稲庭うどんは「延ばす」という点が大きな違いです。

延ばし方のこつは以下の通りです:

– 麺棒の使い方:両手で麺棒を持ち、均一な力で生地を延ばします

– 手の温度管理:手の温度が高すぎると生地が柔らかくなりすぎるため、冷たい水で手を冷やしながら作業します

– 延ばし回数:通常8〜10回程度延ばしを繰り返し、徐々に細くしていきます

– 椀返し技法:生地を「の」の字を描くように延ばす独特の技法で、均一な太さを実現します

国の重要無形文化財保持者(人間国宝)である佐藤養助氏の記録によると、熟練の職人は一度に約2kgの生地から、髪の毛ほどの細さの麺を約20,000本も作り出すといわれています。

現代に継承される技と変化

現在、稲庭うどんの手延べ技術は約30軒の製麺所で受け継がれています。伝統を守りながらも、製麺機の部分的導入など、時代に合わせた変化も見られます。しかし、最終的な延ばしの工程は今でも手作業で行われ、その技術は親から子へ、師から弟子へと厳格に受け継がれています。

秋田県稲庭うどん協同組合の調査によれば、手延べ技術の習得には最低でも3年、一人前の職人になるには10年以上の修行が必要とされています。この長い修行期間が、稲庭うどんの品質と伝統を守る重要な要素となっているのです。

稲庭うどんの手延べ技術は単なる製麺方法ではなく、日本の食文化を象徴する芸術とも言えるでしょう。その繊細な技と深い知恵は、私たちの食卓に極上の味わいをもたらしてくれます。

極細麺を実現する手延べの基本工程と必要な道具

手延べの技術が生み出す極細の美しさ

稲庭うどんの最大の特徴である極細の麺線は、熟練の職人による手延べ技術によって実現します。一般的なうどんの太さが2.5mm前後であるのに対し、稲庭うどんはわずか1.3mm前後という細さを誇ります。この繊細な麺線を均一に作り出すには、特別な道具と正確な工程が不可欠です。

手延べに必要な基本道具

手延べ稲庭うどんを作るための伝統的な道具は、シンプルながらも用途に特化したものばかりです。

・こね鉢(木製):小麦粉と塩水を混ぜ合わせる大型の木製ボウル。木材が適度に水分を吸収し、理想的な生地の状態に導きます。

・こね棒:生地を練るための太めの棒。長さ約60cmの丸太状の棒で、力を入れやすい形状になっています。

・延し棒:生地を伸ばすための細めの棒。稲庭うどんでは特に長い延し棒(約1.5m)を使用し、生地を均一に延ばします。

・切り包丁:麺を均一な太さに切るための専用包丁。刃渡り30cm以上の長い刃を持ち、一度に多くの麺を切ることができます。

・麺掛け(干し棒):延ばした麺を乾燥させるための棒。通常は竹や木製で、風通しの良い場所に設置します。

秋田県稲庭うどん協同組合の調査によれば、伝統的な手延べ製法を守る職人の約95%が、これらの道具を現在も使用しているとのことです。現代では一部機械化されている工程もありますが、極細の麺線を作る最終工程は依然として手作業が主流です。

極細麺を実現する7つの基本工程

稲庭うどんの手延べ技術は、以下の工程に分けられます。

1. 配合(はいごう):小麦粉と塩水を適切な比率で混ぜ合わせます。稲庭うどんの場合、小麦粉に対して塩分濃度約13%の塩水を約28%加えるのが一般的です。

2. 捏ね(こね):こね鉢とこね棒を使って生地を均一に捏ねます。この工程で生地にグルテンを形成させ、強度と弾力を与えます。

3. 寝かせ(ねかせ):捏ねた生地を布などで覆い、約1時間寝かせます。この間に生地内部のグルテンが整い、次の工程がスムーズになります。

4. 裁断(さいだん):生地を適切な大きさに切り分けます。この時点での厚さは約1cmほどです。

5. 一次延ばし:延し棒を使って生地を平たく延ばします。ここでは生地の厚さを約5mm程度まで均一に延ばします。

6. 二次延ばし(手延べ):最も重要な工程で、延し棒を使って生地を極細に延ばしていきます。この時、生地を延し棒に巻き付けながら少しずつ引き延ばす「巻き延ばし法」が用いられます。熟練の職人は、この工程で生地の状態を指先で感じ取りながら、均一な太さに仕上げていきます。

7. 乾燥(二度干し):延ばした麺を麺掛けにかけ、一度目の乾燥を行った後、再度湿らせてから二度目の乾燥を行います。この「二度干し」が稲庭うどん特有のコシと喉越しを生み出す秘訣です。

秋田県の伝統工芸技術保存会の記録によると、熟練の職人が手延べ技術を習得するには最低でも3年、極細の稲庭うどんを安定して生産できるようになるには10年以上の修行が必要とされています。この長い修行期間が、稲庭うどんの高い品質と希少性を支えています。

手延べの極意「巻き延ばし」

稲庭うどんの手延べ技術の中でも特に重要なのが「巻き延ばし」と呼ばれる技法です。これは延し棒に生地を巻き付け、両手で棒を回転させながら少しずつ引き延ばしていく方法です。

この技術の難しさは、生地の厚さを均一に保ちながら、徐々に細くしていく点にあります。室温や湿度、小麦粉の状態によって生地の伸び具合が変わるため、職人は指先の感覚だけを頼りに絶妙な力加減で延ばしていきます。

稲庭うどんの名人として知られる佐藤嘉助氏(稲庭うどん佐藤養助商店)は、「手延べの極意は、生地と対話すること。生地が今日どんな状態かを指先で感じ取り、その日の気候に合わせた力加減で延ばしていく」と語っています。

稲庭うどん職人が教える手延べのコツと独特の延ばし方

稲庭うどんを極細に仕上げる「合わせ」と「小出し」の技

稲庭うどんの手延べ技術で最も特徴的なのは、「合わせ」と「小出し」と呼ばれる独自の延ばし方です。秋田県の稲庭地方で300年以上も受け継がれてきたこの技術は、一般的なうどんとは全く異なるアプローチを取ります。

「私が修行を始めた頃は、手が震えて思うように延ばせませんでした」と語るのは、稲庭うどん歴40年の熟練職人・佐藤さん。「稲庭うどんの手延べは力ではなく、感覚なんです。生地との対話といってもいいでしょう」

「合わせ」の技術—生地を均一に伸ばす基礎

稲庭うどんの「合わせ」とは、手のひらを使って麺帯を均一に伸ばしていく技術です。一般的なうどんが麺棒で伸ばすのとは対照的に、稲庭うどんは手のひらの感覚を頼りに生地を均一に伸ばしていきます。

手延べの工程では、以下のポイントが重要です:

– 温度管理:室温18〜22℃、湿度60〜65%が理想的

– 圧力調整:強すぎず弱すぎない均一な力加減

– リズム感:一定のテンポで延ばし続けることで均一な太さを実現

「合わせの段階で生地の状態を見極めることが、最終的な仕上がりを左右します」と佐藤さんは強調します。実際、稲庭うどんの職人は気温や湿度によって、使用する油の量や延ばし方を微調整しています。

「小出し」の神髄—極細への変貌

稲庭うどんが他のうどんと一線を画すのが「小出し」と呼ばれる技術です。これは麺の束を少しずつ引き出しながら延ばしていく高度な技術で、この工程によって稲庭うどん特有の極細さが生み出されます。

小出しの過程では:

1. 麺の束の端を両手で持ち、片方の手を固定

2. もう片方の手で少しずつ引き出しながら伸ばす

3. 適度な張力を保ちながら均一に引き伸ばす

4. この動作を繰り返し、最終的に約1mm程度の細さに

「小出しは稲庭うどんの命とも言える工程です。最初は太さ5〜6mmの麺帯が、最終的には約1mmまで細くなります。これを均一に仕上げるには10年以上の修行が必要です」と佐藤さんは語ります。

興味深いのは、稲庭うどん職人の間では「呼吸と手延べが一体になる」という表現がよく使われること。実際、熟練職人の作業を観察すると、呼吸のリズムと手の動きが見事に同期しているのがわかります。

伝統を支える道具と環境

稲庭うどんの手延べには専用の道具も欠かせません。特に「延べ棒」と呼ばれる細い棒は、麺を掛けて乾燥させる際に使用され、その太さや材質も重要です。伝統的には杉や桧などの地元の木材が使われてきました。

また、稲庭地方の気候も重要な要素です。冬の寒さと夏の暑さの差が大きい内陸性気候は、麺の乾燥に理想的な環境を提供しています。特に冬季は湿度が低く、麺の乾燥に適しているため、最高品質の稲庭うどんが生産されるのです。

これらの伝統技術は一朝一夕で身につくものではなく、多くの職人は「見て覚える」という徒弟制度の中で技を磨いてきました。その結果、稲庭うどん特有のコシと喉越しが生まれるのです。

二度干しの意義と効果 – 稲庭うどんの食感を決める重要技術

二度干しが生み出す唯一無二の食感

稲庭うどんの独特の食感と風味を決定づける工程として、「二度干し」は極めて重要な技術です。一般的なうどんと稲庭うどんを分ける大きな特徴の一つがこの二度干し製法にあります。この伝統技術が、あの透明感のある白さと、コシのある喉越しを実現しているのです。

二度干しとは、文字通り麺を2回に分けて乾燥させる製法です。まず1回目の乾燥で麺の水分を60〜70%程度まで減らし、その後再び湿らせてから2回目の乾燥を行います。一見すると非効率に思えるこの工程には、稲庭うどん特有の食感を生み出す深い意味があるのです。

二度干し技術の具体的プロセス

1. 一次乾燥:手延べした麺を専用の木製干し台に掛け、風通しの良い場所で6〜8時間かけて乾燥させます。この時点では麺はまだ柔らかく、完全に乾ききっていません。

2. 打ち直し(水戻し):半乾燥状態の麺を一旦束から外し、わずかに湿らせます。伝統的な製法では、夜間の湿気を利用して自然に湿らせる方法が取られてきました。

3. 二次乾燥:打ち直した麺を再び干し台にかけ、さらに10〜12時間かけてじっくりと乾燥させます。この時間をかけた二次乾燥が稲庭うどんの完成度を高めるのです。

二度干しがもたらす科学的効果

二度干しには単なる伝統以上の科学的根拠があります。秋田県総合食品研究センターの調査によると、二度干し製法には次のような効果があることが確認されています:

– グルテン構造の強化:一度乾燥させた後に再び湿らせることで、小麦粉のグルテン構造が再配列され、より強固になります。これが茹でた時の「コシ」の秘密です。

– デンプンの変性制御:二度に分けて乾燥させることで、デンプンの変性がゆるやかに進み、茹でた際の食感が均一になります。

– 表面構造の形成:二度干しにより麺の表面に微細な凹凸構造が形成され、つゆの絡みが良くなります。実際、電子顕微鏡で観察すると、二度干しした麺の表面は一度だけ乾燥させた麺と比べて複雑な構造になっていることがわかります。

季節と気候に合わせた匠の技

伝統的な稲庭うどんの製造では、気温や湿度に合わせて二度干しの時間や方法を微調整します。熟練の職人は、その日の天候を見て乾燥時間を調整し、最適な状態に仕上げます。夏は朝夕の涼しい時間帯を利用し、冬は室内の温度管理を徹底するなど、季節ごとの対応も重要です。

特に注目すべきは、稲庭地方の気候が二度干しに適していたという点です。昼と夜の寒暖差が大きく、湿度変化も適度にあるこの地域の気候が、偶然にも理想的な二度干し環境を提供していたのです。

二度干しの技術は一見単純ですが、実際には長年の経験と勘が必要な高度な技術です。この手間のかかる工程を省略せずに守り続けてきたからこそ、稲庭うどんは「日本三大うどん」の一つとして確固たる地位を築いているのです。手延べと二度干しという二つの技術が融合することで、他のうどんにはない独特の食感と風味が生まれ、多くの人々を魅了し続けています。

ピックアップ記事

コメント